| 1/32 #1 Guage 45mm |  |

| 1/32 #1 Guage 45mm |  |

≪目次≫

【1】 旧国鉄蒸気機関車 B20 製作記(2005年2月製作)

【2】 BR98 BAY Ptl 2/2 "GLASKASTEN" 製作記

【3】 PROISEN 時代型ボギー客車製作記

【4】 2−6−2型蒸気機関車 BR86製作記

【5】 LIVERPOOL & MANCHESTER LION THUNDERBOLT蒸気機関車製作記

【6】 蒸気機関車8550の修理

![]() 【7】 ボールドウィン木曽森林鉄道の製作記(2010年3月製作)

【7】 ボールドウィン木曽森林鉄道の製作記(2010年3月製作)

![]() 【8】 電気機関車EF58 無線式電動車製作記(2010年8月製作)

【8】 電気機関車EF58 無線式電動車製作記(2010年8月製作)

【1】 旧国鉄蒸気機関車 B20 製作記(2005年2月製作)

【2】 BR98 BAY Ptl 2/2 "GLASKASTEN" 製作記

Aster Hobby製キットを使った製作記です。このメーカーのキットは大変完成度が高く、組立精度、機構部の仕上がり特に蒸気エンジン周りの完成度の良さに大変満足できます。今回は2機目で前作ドイツ帝国鉄道BR86につづき、小型のBR98「Glaskasten」を作ってみました。キットは180のパーツと数百のネジからなっています。楽しみながら時間をかけてかつ、慎重に組み立てましたので8ヶ月位を要しています。馴れた方や根を詰めてやれば1週間で出来るでしょうけれどもね。

==実物について==

1)BR98 BAY Ptl 2/2 "GLASKASTEN" 0-4-0 外側2気筒

2)プロフィール:1908年、クラウス社製。ボイラーをキャブでカバーし、左右3つの窓を持ち、キャブの後ろに炭水部を設けた4軸の可愛い形をした機関車です。通称”グラスカステン(ガラスの小箱)”と呼ばれ親しまれました。現在実物はニュールンベルク鉄道博物館に保存されています。

==模型仕様==

1)縮尺・ゲージ 1/32,1番ゲージ、45mm

2)寸法・重量 長さ 241mm,幅101mm,重さ約2Kg

3)ボイラー・弁 110cc、ワルシャトー式2気筒 圧力 3Kg/cm square

4)バーナー 3芯式アルコールバーナー、40cc

| 組み立て | 手 順 |

|

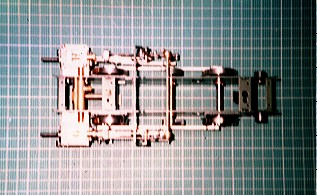

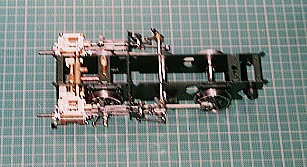

1)シャーシ部及び蒸気エンジン部組立 なんと言ってもこの部分の組立次第で走行性能が決まります。幸い詳しい説明書がありますのでそれを参照しながら慎重にやりましょう。エンジン部の摺り合わせ、滑り弁の面だし、位置調整をしっかりと。また、あとで蒸気が漏れないようにパッキング剤を少なく効果的に塗らねばいけませんよ。 |

|

2)クランク回転と弁調整 シリンダーとロッド部の組立も手順に従って平行度、直角度、左右ロッドの角度調整を確実に行い、組み上がりではピストンを動かした時にクランクにひっかかりなく車輪が回るようしっかり弁と回転の調整をしましょう。グリスなども上手く使いながら。 |

|

3)ボイラーの据え付け ボイラー自身は既に漏れ、耐圧チェックも終えて組み上がっていますので安心です。何せ一番大事なパーツですので。ここでは加減弁、通風弁への配管、給水側での水位計の取り付けなどがあります。パッキン、パッキン剤、シールを手順通りに使って、漏れないよう組み上げましょう。これが終わったら給水ポンプを使っての水漏れテスト=>自転車用の空気溜め付きポンプを使って実際に車輪を回転させます。ここで漏れや上手く回らなかったら修正します。この段階で回転に異常があると修正がしにくいので2)でしっかり調整しておくことです。水位計あたりの水漏れはさほど問題になりませんよ。 |

|

4)アクセサリー類の取り付け キャブ(運転室)バッファー(連結器)、デッキ、デッキ手摺り、コールタンク、警笛、などを1.6-2.0mm六角ネジを使って取り付けます。このキットでは塗装済みなので面を痛めないよう丁寧にネジ止めしましょう。 足周りのほうには燃料タンクの取り付けがあります。バーナー芯の調整は難しいです。本体より8mm/16本芯を出すよう指示されていますが、あとでかなり調整が必要です。また燃料容量が小さいのでロスしないよう芯だしが必要です。 |

|

5)試運転 いよいよ完成です。マニュアルに従って手順通りに実行しましょう。なを室内では燃料漏れによる火災、酸欠による危険がありますので必ず屋外で行って下さい。不完全燃焼がおこるとかなり目も痛くなります。 |

|

・バーナーに点火する。燃焼室の容量の関係か酸欠が起きやすいのでこのモデルでは通風器(小型扇風機のようなもので煙突より強制的に排気させる道具で購入も出来るし、自分でも模型用モータとフィンがあれば作れます)が必要です。BR86の時はなくても大丈夫でしたが。それはともかく効率よく水温を上昇させて昇圧させます。 私は試運転では試運転用の1m位の専用レールを作りそこで線路側に取り付けたベアリング と機関車の車輪が空回りするようにしています(左の写真参照)。 |

![]()

【3】 PROISEN 時代型ボギー客車製作記

1番ゲージでドイツBR86,GLASKASTENと作ったものの牽引させる客車がありませんでした。そこで、ROCO製HOモデルの中で同時代の客車を探して、これを製図・縮尺し直し作成してみました。ライブスチームファンの方に参考になればと思います。

1.モデル原型

ROCO社製04203C客車で天賞堂(東京)にて求めました。経歴ははっきりしませんが、プロイセン時代の客車と思われます。

右図はAutosketchによる作図です。本来は2軸車ですが、走行上半径600mmが回らないとまずいのでボギー台車にしました。台車は自作は難しいのでAustria製を入手して使用します。

|

①部材の作成 客車側面は本体部を0.5mm厚の真鍮、窓の桟 は 0.2mm厚真鍮を糸のこで切り抜き、ハンダに より組み立てました。長さは430mm程あるので曲がらないように内側からアングルを入れて補強してあります。屋根板は半径120mmを最大とする複雑な曲線のため、真鍮曲げでは難しく、また重さで重心が上がってしまうので、バルサ材を使う事にしました。10mm厚の市販バルサ材を3枚張り上げ、カッターナイフ、カンナなどで成 形していきます。屋根のカーブは予め板木でゲージを作っておき、それをあてながら削っていくと綺麗なカーブが得られます。また、4カ所の出入り口上部の屋根は少し窄 まっているので揃えながら加工を進めます。 |

|

②車体組立

写真左図のように、本体は組み上げました。 3本の梁とアルミ製チャンネル材で補強してあります。チャンネル材は真鍮が入手出来なかったので仕方なくアルミを使用しています。成形した屋根は、そのままでは柔らかいし、目が粗い木地なので400から800番台のサンドペ ーパーで滑らかにした後、ラッカーサーフェーサーを薄く塗り、乾燥させてからサンドペーパーで磨き、目止めを行います。また、床板には楓材でそりを少なくさせています。 |

|

③屋根と本体の組み上げ 屋根と車体との接着をエポキシ系接着剤で 行います。屋根側面の境には1mm幅に切ったケント紙を貼ってシルヘッダーとし境も隠すようにすると仕上がりが綺麗になります。切り妻部にも同様の帯材(本来はチャンネル材が良いのですが入手出来ず代用した)を接着します。その後、さらにプライマーをかけて表面を滑らかにします。真鍮部分は金属用プライマーを吹き付け、後で塗るラッカーの食いつきを良くします |

|

④塗装 塗装の鉄則は色の薄いものから順に行います。屋根はメタリックシルバーグレイ、車体は原型よりやや青っぽい若草色をアクリル系塗料を使って吹き付け塗装で行いました。市販のままで行うにはスプレー缶のままで良いですが調色する場合はタミヤの塗料を混ぜ、簡易スプレー装置で吹き付けます。 くれぐれも天気の悪い日には行わないで下さいね。雲がかかったように”被って”しまいますので・・・・・。窓上には等級を表す黄色帯を吹き付けました。塗装色の区別にはいづれもマスキング紙テープ を使ってます。 |

|

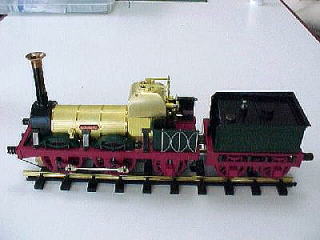

⑤ 完成

まだ、切り妻部分への梯子やデッキ、また、乗降ステップなどの取り付けはまだですが、床板部分の簡易床下機器の取り付け、黒塗装も済ませほぼ完成状態になりました。左の写真は「グラスカステン」に牽引させた状態です。結構相性の良さそうなペアのようです。台車、床の位置も良さそうです。デイテリングを済ませてさあ走らせてみましょうか? \(^o^)/ |

![]()

|

BR86は1928年から1943年のの長年にBORSIG,HENSCELなどの製造メーカーにより合計774両が作られました。 大変性能、メインテナンス性がよく、戦時下もロシアをはじめオーストリアなど当時占領下の国々で使用されました。戦後残ったBR86はDB086として長く使用されました。 |

|

【模型仕様】 ・ゲージ:1/32、45mm、 ・長さ :432mm/幅 :97mm/高さ :130mm ・重量 :3.6Kg ・車輪配列 ;2-8-2 ・弁装置 スリップリターンクランク式 ・缶水 180ml ・燃焼 気化式アルコールバーナー |

|

組み上げ後は快調に作動しています。2−6−2では0−4−0とはまた異なった重量感、威厳さえも感じる走りを示します。 これを見てると、さらに大きく、複雑な構造のものにチャレンジしていきたくなります。 |

|

あいにく、回転半径大きいので十分に走らせることが出来ていませんで線路の施設を早くしたいものです。 |

![]()

【5】 LIVERPOOL & MANCHESTER LION THUNDERBOLT蒸気機関車製作記

|

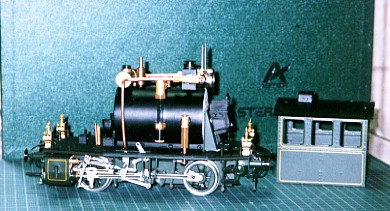

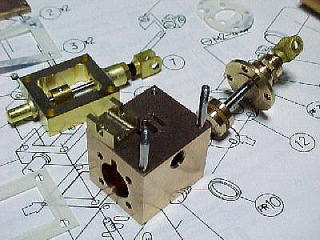

蒸気機関車創製期の1838年イギリス、リバプール・ マンチェスター鉄道で使われました。ロケット号から3代 目の蒸機となります。軸配置は0-4-2の貨物用で1858年 に役割を終え、港でポンプ用として使われていましたが、 1930年に保存協会の人達により復元され、現在も各種 イベントに参加しました。現在はリバプールのアルバート ドッグの博物館で展示されています。 (1)エンジン部組み立て 写真左上は蒸気室、中央はシリンダブロックとピストン です。シリンダブロックとその上に載っている滑り弁の 面の摺り合せが重要です。面だしには#800以上の サンドペーパーで行います。 |

|

(2)シリンダーフレーム組み立て シリンダブロックは蒸気の漏れが無いよう入念にパッ キングを行います。 ピストンクランクとその上の蒸気の流れを切り替える 弁心棒をフライホイールの付いたクランンクに接続し ます。この位置関係は微妙ですが、後でこのユニット をシャーシに組み込むとき更に調整しますのでここで は軽く回転運動に変換出来るかどうかを調整しておき ます。 |

|

(3)ボイラーの組み立て ボイラー本体に蒸気循環器系を組み立てます。 写真上の筒上のものは安全弁で蒸気圧が2Kg/cm2 を超えると排気します。 その下左は蒸気加減弁、右は通風弁、そしてその下 は逆止弁です。いずれも高い蒸気圧に接しますので シリコンパッキン、コーキング材で封止をしっかりと 行います。組み立て後、漏れがないかボイラー内に水 を入れ、エアーを吹き込んで確かめます。 |

|

(4)完成した本体です。 動輪径は46mm、従輪径は34mmのスポーク車輪です。 こうして本体部を組み上げると簡単そうですが、結構 気合を入れないとミスります。 写真では見えませんが、煙突下部から通風弁を結ぶ 銅管の成形で旨く接続できず、作り直しをしました。 各部品はそんなに修正しないでも大丈夫なように曲げ 加工などは良く出来てますが、それでも現物合わせの 微妙な調整が必要となります。 また、仕上がりが綺麗なようキズ、汚れには気をつけ、 組み立てには薄手の手袋をすると良いでしょう。 |

|

組み立て完成です。炭水車側にアルコール燃料が入りま す。運転室下部で炊いて蒸気圧を上げていきます。 ブロアーの助けを借り、5分程で稼動状態となります。 <仕様> 縮尺 :1/30,45mm(No.1)Guage 寸法 :325x93x130mm 総重量 :1.58Kg エンジン :単気筒スライドバルブ式 BORE 10mm ,STROKE 14mm ボイラー容量:60CC 燃料容量 :56CC バーナー :2芯式アルコールバーナー 最小半径 :1.2m 組み立て部品数:467種と304個のボルト・ナット類 |

2007秋に補修用パーツとしてメーカーから外販された8550を安く手に入れ、、かなり不足のパーツを手作りしながら

再生を試みています。ピストンやロッド類も足りなくエンジン周りの再生は難しいでしょうがじっくり時間かけて楽しむ

つもりです。

|

車軸のソフトメタルリングや従輪支持台、ランボード支持台、エンジン周りの部材などを真鍮板0.5-1.0mm厚で使い分けながら作成しました。図面はないので殆ど完成写真と現物合わせから作りましたのでかなり違和感がある所もあります。 |

|

テンダーはボギー台車と車輪、バッファー位しかなくかなりの部分が自作です。シャーシ部分は加工性の関係で一部アルミ板も使ってみました。 |

|

補修したテンダーを下から見た写真です。ボルスターは真鍮板0.8mmtで作りましたがやはりちょっと強度不足のようです。 |

|

ボイラー正面扉はケーキ用型を100円ショップで探してきて流用しています。ちょっと突き出ており、アメリカ型のスタイルが更に強調されてしまいました。デッキ飾りなどはこれからです。ボイラー部外観はかなり恰好が付いてきました。この製品は実際は片エンジンで動作しますのでなんとかエンジン機構を作ろうと思います。 |

|

外観だけは何とかサマになってきました。 |